PNAS: 古分水岭位置记录揭示了分水岭的间歇迁移以及与古气候指标的联系

期刊:PNAS

英文题目:Record of paleo water divide locations reveals intermittent divide migration and links to paleoclimate proxies

中文题目:古分水岭位置记录揭示了分水岭的间歇迁移以及与古气候指标的联系

作者:E. Harel, L. Goren, O. Crouvi, N. Porat, T. Qu, H. Ginat, E. Shelef

发表日期:2024年12月27日

摘要:

分水岭的迁移改变了流域的几何形态,影响了水、侵蚀、沉积物和生态系统的空间分布。分水岭迁移速率由其两侧侵蚀速率差异控制,因此对构造活动和气候变化的时空变化高度敏感。然而,现有的量化分水岭迁移速率的方法仅能提供间接证据,并且只能反映迁移速率的长期平均值。这使得分水岭迁移的瞬态特征难以被解析,从而限制了我们探索驱动这种潜在瞬态动态的环境变化的能力。在此研究中,我们通过分析一组可定年的台地作为古分水岭位置的标记,首次提供了分水岭古迁移的直接证据。这些台地的位置和年龄揭示了在104-105年时间尺度上,分水岭呈现间歇性迁移特征,其中包含快速迁移阶段——其速率超过平均值2倍以上——并且这些快速迁移阶段与区域古气候波动记录高度吻合。这些发现不仅突显了分水岭迁移动态在地貌时间尺度上的间歇性特征及其对气候变化的高度敏感性,还进一步强调了这些变化对流域平面形态演化的重要影响。

研究背景:

分水岭作为流域水系的边界,其迁移过程深刻影响流域几何形态、侵蚀-沉积格局以及生态系统的演化。自19世纪Gilbert提出分水岭迁移理论以来,学界普遍认识到侵蚀速率差异是驱动分水岭迁移的核心机制,但其时空动态特征仍存在显著争议。然而,传统研究手段(如宇宙成因核素法、地形梯度分析)多依赖空间平均侵蚀率或简单几何模型,难以捕捉迁移过程中的瞬态特征,从而限制了对气候变化响应机制的深入理解。尤其是在10⁴-10⁵年的时间尺度上,分水岭迁移速率与构造抬升、气候变化及岩性差异的关系。当前研究的主要局限性体现在两个方面:一方面,传统代用指标(如宇宙成因核素浓度、土壤发育序列)难以区分短时间尺度上的迁移速率变化;另一方面,数值模拟虽然能够预测迁移速率范围,但缺乏高分辨率实测数据的支持以验证其可靠性。

本文聚焦以色列Negev沙漠Shaharut高原的古分水岭迁移现象,该区域由于断层活动与岩性差异形成了独特的反向河流系统。通过创新性地将冲积阶地作为古分水岭位置的直接标志,并结合光释光测年与土壤年代学方法,成功重建了过去23万年以来的分水岭迁移历史。研究结果表明,分水岭迁移表现出明显的间歇性特征,其快速迁移阶段与区域古气候波动(如新仙女木期、Negev湿润期)显著相关。这一发现不仅挑战了传统观点中关于分水岭迁移稳态假设的合理性,还揭示了气候-地貌耦合系统的非线性响应机制。此外,该方法突破了传统技术

在分辨率上的瓶颈,为解析分水岭迁移的瞬态动力学提供了关键实证支持。

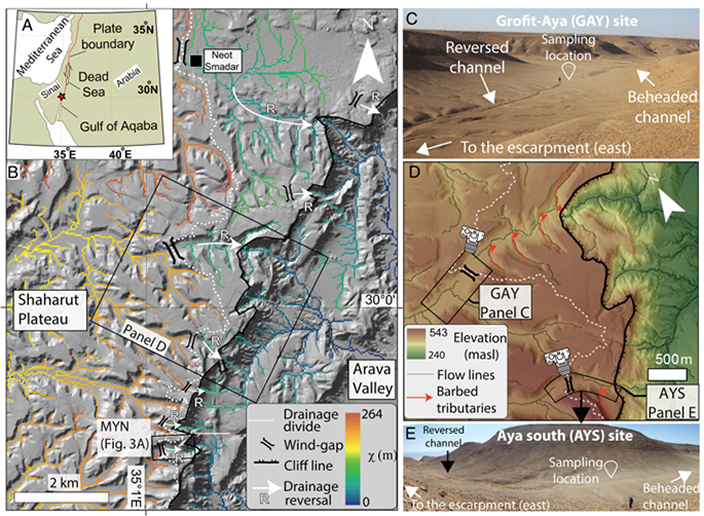

图1 研究区域。(A)展示了Sinai板块与Arabia板块边界(红线)的方位图,其中红星标记了研究区域的具体位置。(B)基于11.6 m/px-1分辨率的TanDEM-X DEM生成的阴影地形图,清晰地揭示了风蚀缺口以及流向Arava谷地水系逆转现象,这种现象反映在主分水岭相对于悬崖的局部偏移上。流线按照χ值进行了颜色编码(具体计算方法详见补充材料附录S1节)。主分水岭上的χ值差异表明流域几何形状处于非平衡状态,预计分水岭将向西迁移。(C)互补地点GAY的现场照片,展示了风口处的采样位置,即水系逆转和截断河道之间的关键区域。照片中的人形图标用于提供比例尺参考。(D)基于以色列地质调查局0.5 m/px-1分辨率的激光雷达DEM生成的阴影高程图,突出了互补地点GAY、AYS的风口及倒钩状支流,进一步证实了水系逆转现象。相机图标标记了拍摄(C)和(E)照片的位置与朝向,黑色多边形近似表示照片覆盖的区域范围。(E)互补地点AYS的全景图显示了风口采样位置,右下角的人形图标用作比例参照。

研究结果

结果1:分水岭迁移的间歇性特征

研究发现,内盖夫沙漠Shaharut高原的古分水岭迁移表现出显著的间歇性特征。通过对冲积阶地进行光释光和土壤年代学测定,揭示了过去23万年间分水岭迁移速率存在明显的波动现象。在快速迁移阶段,迁移速率可达到平均速率(~1143±86 m/Ma)的两倍以上,而缓慢迁移或停滞期则交替出现。

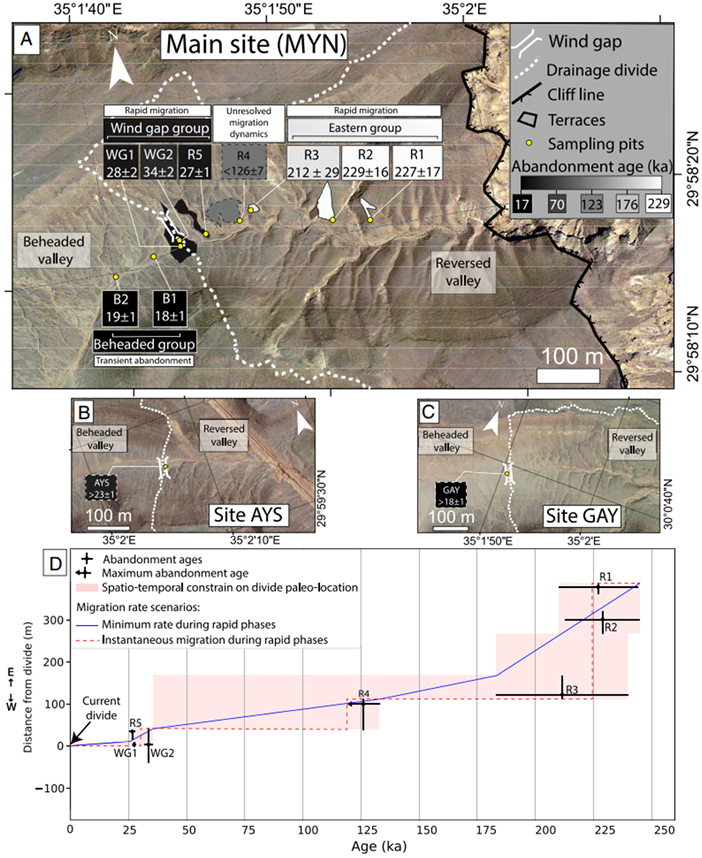

图2 研究区域内阶地废弃年龄及其对分水岭古位置和迁移速率的解释。图2B显示了(A-C)研究地点的航拍图像,其中包括采样点、测绘阶地及其对应的废弃年龄的位置。年龄标签按照从老(白色)到新(黑色)的颜色编码进行区分,带有虚线框的标签表示最小或最大年龄。在主要研究地点(MYN)(A),被截断山谷中的年龄反映了冲积扇的暂时废弃,而风口处及以东的年龄则代表不可逆的废弃,这标志着风口跨越每个阶地的时间(详见讨论部分)。因此,这些年龄的集群表明在短时间内存在快速迁移阶段,这一现象与间歇性迁移模型相符(见图1D)。补充地点AYS(B)和GAY(C)风缺口的最小废弃年龄与MYN风口的年龄范围一致。图D描述了MYN的分水岭迁移过程。粉色阴影区域标出了风口在空间和时间上的可能位置,其范围由阶地年龄(水平线,考虑了年龄不确定性)和阶地范围(垂直线)限定。实线蓝色曲线代表一种迁移情景,在快速迁移阶段具有最小迁移率(补充材料附录S7节),随后进入缓慢迁移期。虚线红色曲线描绘了一种情景,在快速迁移阶段具有最大迁移率(瞬时),随后经历长时间停滞期。后一种情景包括一个与R4的最大废弃年龄(<126±7 ka)相关的快速迁移可选阶段。需要注意的是,MYN中B1和B2阶地以及补充阶地(GAY和AYS)中风口的废弃年龄未在此处显示,因为它们不属于MYN中的分水岭迁移序列。

结果2:古气候驱动分水岭快速迁移

快速迁移阶段与区域古气候波动(如新仙女木期、Negev湿润期)高度相关:

(1)晚期快速迁移(36-26 ka)与南内盖夫地区极端风暴频发、地下水补给增加以及侵蚀-沉积过程强化密切相关;

(2)早期快速迁移(245-183 ka)则对应于Negev湿润期,气候湿润可能通过增加给水量加速了分水岭迁移。数值模拟结果表明,侧支河流袭夺并非主导因素,从而进一步支持气候变化(而非构造活动)为主要驱动力。

图6 展示了推断出的快速迁移阶段与古气候指标之间的关系,以及MYN风口随时间迁移的模拟结果。(A)阶地的位置及其废弃年龄被明确标注,误差棒表示其年龄不确定性及空间范围。位于风口以东、废弃年龄相似的阶地序列被解释为与风口快速迁移阶段相关(阴影区域)。126 ka前后的浅色阴影区域代表与R4最大废弃年龄相关的潜在快速迁移阶段。半透明曲线表示在不同气候情景下模拟的风蚀缺口迁移情况(模型详情见材料与方法及补充材料附录S9)。虚线灰色曲线展示了在假设气候条件恒定(即侵蚀效率不变)的情况下模拟的结果,其中迁移速率的波动主要由分水岭迁移导致的支流捕获效应引起。实线粉色曲线则基于随时间变化的侵蚀效率来反映气候条件的变化,假设侵蚀效率的变化与区域气候转变的开始相对应(详见材料与方法)。(B)Negev中部和南部地区的区域古气候指标。水平线两端带有短竖线表示每项研究的时间段范围。自上而下依次为:Negev地区地下水补给增加时期(<38 ka,蓝色),Yael阶地形成和堆积时期的风化与沉积物生成时期(黑色),Netafim泛滥沉积物表明风暴强度和频率增加(红色),Shehoret(橙色)和Shehoret(紫色)阶地废弃年代,Negev和Arava地区的石灰华沉积(青色),以及Negev南部和中部洞穴石笋生长时期,指示两个湿润期(绿色)。Shehoret,Evrona,Netafim和Yael地区均位于研究区域半径<30 km范围内。深海岩芯中底栖有孔虫的δ 18O值随时间的变化情况(,透明曲线,注意y轴翻转),这一全球气候代用指标与区域古气候代用指标及风口快速迁移阶段并不完全一致。垂直虚线代表偶数和奇数海洋同位素阶段(MIS)之间的界限,分别对应全球冰期和间冰期。

结果3:数值模拟表明侧支河流袭夺并非分水岭迁移主导因素

数值模拟通过对比两种情景的模拟结果表明,支流袭夺无法解释分水岭迁移的间歇性特征,气候变化(如降雨量变化)通过调节侵蚀效率控制了分水岭迁移的瞬态动力学过程。这修正了传统观点中关于分水岭迁移的稳态假设,进一步揭示了气候波动在地貌演化中的核心驱动作用。

研究意义

分水岭迁移通过重新分配水、侵蚀作用、沉积物与岩石质量以及生态位,重塑了流域格局。现有方法难以检测104-105年时间尺度上迁移速率的变化,这限制了我们解析分水岭迁移速率瞬态特征及其控制因素。通过结合野外观测、冲积阶地定年和数值模拟,我们重建了以色列内盖夫沙漠自约230 ka以来的分水岭迁移动力学机制。研究发现,分水岭的加速迁移与区域古气候指标所指示的气候波动相吻合。这些结果表明,水系分水岭的迁移动态在时间尺度上具有间歇性,并且可能与气候变化有关,这有助于我们更好地理解地球的地形、水文和生态演变。

研究亮点

(1)揭示分水岭迁移的间歇性动力学机制

通过高分辨率冲积阶地年代测定(光释光与土壤年代学),首次揭示Negev沙漠分水岭迁移呈现显著的间歇性特征——快速迁移阶段(速率达平均值的2倍以上)与长期停滞期交替出现。发现迁移速率的瞬态变化与区域古气候波动(如新仙女木期极端干旱、内盖夫湿润期强降雨)直接相关,挑战了传统稳态迁移假设。

(2)气候驱动的迁移证据链

古气候代用指标耦合:将分水岭迁移阶段(如晚期36–26 ka、早期245–183 ka)与Negev地区的气候事件(极端风暴、地下水补给增加、洞穴石笋生长)精准匹配,证实气候变化通过控制增加径流量和侵蚀-加积-袭夺反馈循环主导迁移过程。

数值模拟验证:对比“均匀气候”与“变化气候”情景,解释支流袭无法解释迁移的间歇性,排除了构造活动的影响,明确气候是分水岭迁移的主导因素。

(3)方法论创新与技术突破

高分辨率年代学框架:结合冲积阶地(古分水岭位置的直接标志)与光释光(OSL)、土壤发育序列,重建104-105年时间尺度的分水岭迁移速率,突破传统宇宙成因核素法的千年尺度限制。

多模型交叉验证:通过数值模拟,定量研究“气候变化-侵蚀效率-迁移反馈”的分水岭迁移过程,为地貌动力学研究提供新的研究视角和方法。

对我们今后工作的启示

本文的研究结果为河流地貌演化研究提供了重要的启示。首先,通过对古分水岭位置的记录分析,研究揭示了水系分水岭的间歇性迁移及其与古气候之间的联系。这一发现表明,分水岭迁移不仅是地貌演化中的关键过程,还与气候变化存在显著关联。因此,在未来的研究中,可以更加深入地探讨气候变化对分水岭迁移的影响,特别是不同气候条件下侵蚀效率的变化如何塑造地貌特征。其次,本研究采用结合野外观察、OSL测年和数值模拟的多学科交叉方法,系统解析了水系分水岭动态变化的机制,为理解其迁移规律提供了新的视角。这种方法不仅适用于地貌演化研究,还可为寻找能够保存迁移记录的地貌标记提供重要参考。总之,本文的研究结果阐明了水系分水岭迁移与气候变化之间的复杂关系,为地貌演化研究提供了新的视角和方法。

文献来源:https://doi.org/10.1073/pnas.2408426122

声明:以上中文翻译为译者个人对于文章的概略理解,论文传递的准确信息请参照英文原文。

撰稿:沈俊杰

初审:任杰

复审:杜军

终审:鲁鹏