李双权在Land发表黄河湿地植被类型影响土壤有机碳组分和储量的研究成果

湿地作为重要的碳汇,储存了全球20%–30%的土壤有机碳(SOC)。但目前相关研究多聚焦于湖泊、河口及滨海湿地,对河流湿地的碳循环过程关注仍显不足。黄河湿地作为典型的大型冲积河流湿地,不仅存在季节性洪水、水位波动等复杂水文条件,且植被类型丰富多样。已有研究表明,植被可通过调控凋落物输入量、微生物活动强度及土壤理化性质,对SOC的组分、储量与稳定性产生关键影响。然而,在黄河湿地不同植被类型及水文环境下,SOC的具体响应规律尚不明确。因此,深入探究黄河湿地植被类型对SOC组分、稳定性及储量的影响,对于理解河流湿地碳循环机制、提升区域碳汇潜力具有重要的理论与实践意义。

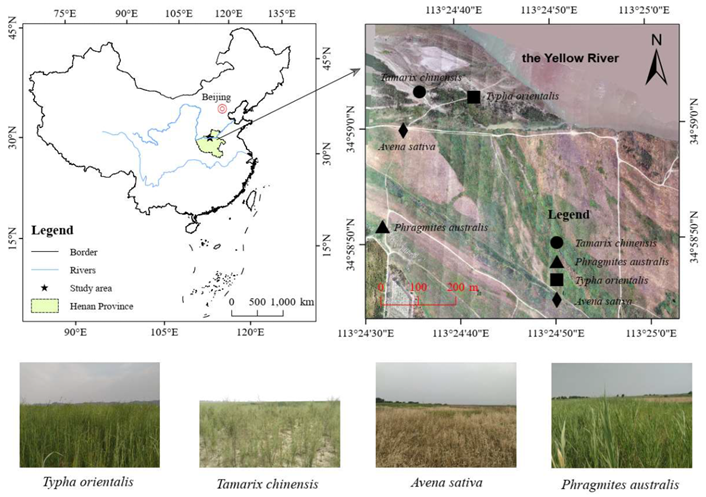

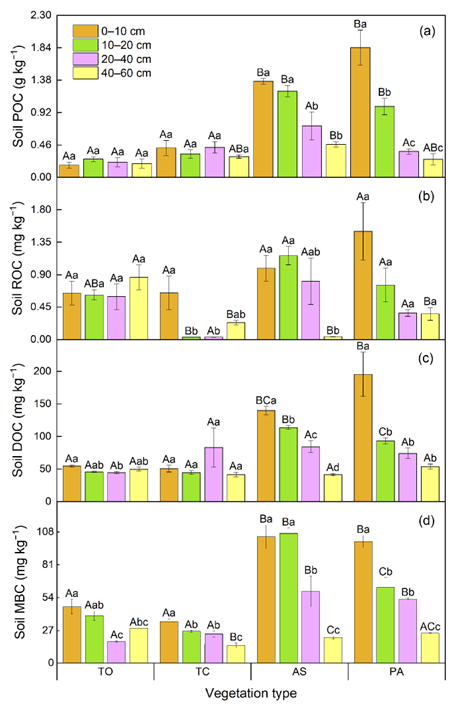

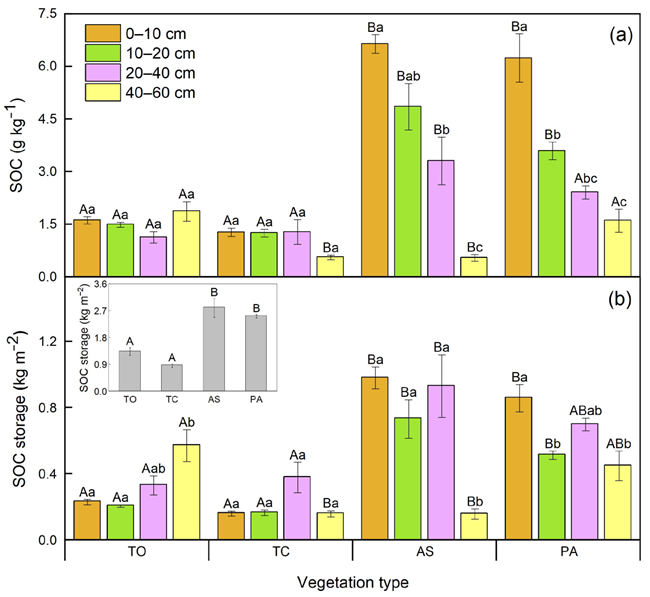

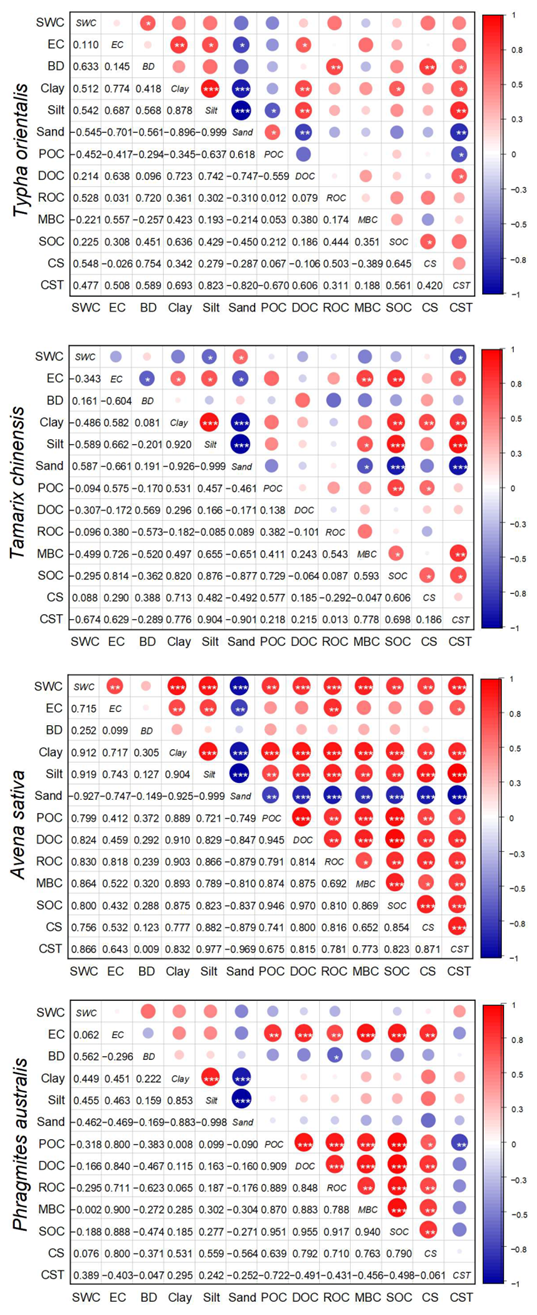

研究区位于黄河中下游交界处的河南省郑州市荥阳市境内黄河河段,该区域地处黄河冲积扇顶点位置。根据湿地特征差异,将研究区湿地划分为低滩湿地和高滩湿地两类。其中,低滩湿地主要分布有香蒲(Typha orientalis)和柽柳(Tamarix chinensis)群落;高滩湿地主要分布有燕麦(Avena sativa)和芦苇(Phragmites australis)群落。针对上述每种植被群落类型,各设置3个规格为3m×3m的样地,研究区共布设12个样地。于2024年6月(植物旺盛生长季)在每个样地内采集土壤样品,采样土层深度分别为0–10cm、10–20cm、20–40cm和40–60cm。实验室分析阶段,测定的土壤有机碳组分包括颗粒有机碳(POC)、易氧化有机碳(ROC)、溶解有机碳(DOC)和微生物生物量碳(MBC);同时测定土壤容重、土壤含水量、土壤颗粒组成等主要土壤理化性质。

研究结果表明,黄河湿地土壤有机碳(SOC)的组分、稳定性及储量显著受植被类型影响。其中,高滩湿地的燕麦群落与芦苇群落,因土壤黏粒占比高且水文环境稳定,致使SOC储量和活性有机碳占比高,短期内土壤碳固存效应表现突出。与之不同的是,低滩湿地的香蒲群落虽SOC储量特征与高滩湿地存在差异,但其SOC稳定性更强,惰性有机碳占比更高,从长期视角看更有利于土壤碳汇能力的快速提升。综上,黄河湿地中植被介导的土壤碳过程,受植物群落功能特征、土壤理化性质及水文环境的共同调控。因此,在开展河流湿地碳循环相关研究时,需重点关注不同植被类型在碳固存效应上的差异,为湿地碳汇功能优化提供更精准的科学依据。

该研究成果于近期发表于Land,李双权为第一作者,鄢创为通讯作者,由河南省科学院地理研究所与河南理工大学的研究人员共同合作完成。此项研究得到了河南省科学院基本科研业务费项目(230601066)、河南省软科学研究计划项目(242400410184)以及河南省科技研发计划联合基金(225200810047)的支持。

论文信息:Shuangquan Li, Chuang Yan, Mengke Zhu, Shixin Yan, Jingxu Wang, Fajun Qian. 2025. Response patterns of soil organic carbon fractions and storage to vegetation types in the Yellow River wetland. Land,14(9),1785.

论文链接:https://doi.org/10.3390/land14091785

图1 研究区位置及植被类型分布

图2 黄河湿地香蒲(TO)、柽柳(TC)、燕麦(AS)、芦苇(PA)群落0-10、10-20、20-40和40-60 cm土层土壤POC (a)、ROC (b)、(DOC) (C)和MBC (d)含量。

图3黄河湿地香蒲(TO)、柽柳(TC)、燕麦(AS)和芦苇(PA)群落0-10、10-20、20-40和40-60 cm土层SOC含量(a)和储量(b)的变化。

图4黄河湿地香蒲、柽柳、燕麦和芦苇群落的土壤SOC组分、稳定性(CST)、储量(CS)与土壤理化因子的相关性分析。土壤理化因子包括含水量(SWC)、电导率(EC)、容重(BD)、黏粒含量(Clay)、粉粒含量(Silt)、砂粒含量(Sand)。土壤有机碳组分包括POC、ROC、MBC和DOC。

撰稿:鄢创

初审:任杰

审核:杜军

终审:鲁鹏