PNAS:山东小高遗址发现9000年前炭化小豆改写东亚农业起源认知

期刊:PNAS

英文题目:The discovery of adzuki bean (Vigna angularis) in eastern China during the 9th millennium BP and its domestication in East Asia

中文题目:中国东部地区在距今9000年前小豆的发现及其在东亚的驯化过程

作者前三:Xuexiang Chen , Zejuan Sun, Shuhan Zhang

发表日期:2025年9月23日

摘要:

近日,国际权威期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)在线发表了由山东大学、安徽大学、美国俄勒冈大学、日本冈山理科大学等多国科研团队合作完成的研究成果《中国东部地区在距今9000年前小豆的发现及其在东亚的驯化过程》。

小豆是东亚广泛种植的一种重要豆类作物,因其营养价值和固氮特性而备受重视。本文报道了在中国山东小高遗址发现的、迄今最古老的直接测年小豆遗存,年代为距今8985–8645年和8032–7939年——这将中国有直接测年证据的小豆记录提前了至少4000年(比有直接测年数据的炭化小豆提前了6000年)。证据表明,在黄河下游地区成熟的农业传统中,小豆与粟、稻、大豆一同构成了新石器时代早期的多作物种植体系。对东亚41个考古遗址出土的小豆进行的形态计量学分析显示,当汇总区域数据时,种子尺寸随时间逐渐增大,但也揭示了明显的区域差异性。这些模式反映了由文化实践和生态条件共同塑造的、复杂的多区域驯化过程。值得注意的是,新石器时代黄河地区和日本绳文时期观察到的小豆尺寸显著差异,可能与饮食体系及相关选择压力的不同有关。

研究背景与方法:

小高遗址位于山东淄博,属后李文化(约 9000-7000 BP),处于黄河下游泰沂山脉北麓。2017 年对遗址600平方米区域发掘,识别出7个文化层,发现半地穴式房址、灰坑等遗迹及陶器、磨盘、石器等典型后李文化遗物。

本研究采用多学科交叉的研究方法,首先通过考古发掘系统获取山东小高遗址的炭化植物遗存,并利用浮选法分离出小豆样本。随后,综合运用形态学观察、扫描电镜分析和显微CT扫描技术,依据种子外形、胚部结构、种皮特征及内部子叶形态,将炭化遗存精准鉴定为栽培小豆。为增强鉴定的可靠性,研究还进行了现代小豆的炭化对比实验。关键性地研究对炭化小豆本身及共出植物进行了加AMS 14C直接测年,确立了其距今约9000年的绝对年代。最后,通过系统测量小豆种子尺寸,并整合东亚多个考古遗址的已有数据,进行跨区域、长时段的形态比较分析,从而揭示小豆驯化的时空轨迹与区域差异。

图1 小高遗址地理位置以及考古发现的遗迹遗物

研究结果:

本研究通过对小高遗址出土的45粒炭化小豆进行形态鉴定、扫描电镜分析和AMS 14C测年,确认其属于栽培型小豆,并揭示其在距今9000年前已作为粟、黍、稻、大豆等多作物农业系统的一部分,在黄河下游地区的后李文化中被利用。这一发现意味着,早在新石器时代早期的低水平食物生产阶段,黄河流域已经建立了“谷物+豆类”的组合。我国北方以“粟类+豆类”为主的旱作体系可向前追溯到距今九千年前。

研究成果对小豆单一起源说提出反思。小豆是东亚饮食文化中的核心豆类,但其起源存在争议,驯化机制也尚不明确。此前见于报道的最早豇豆属(未鉴定到种)来自日本距今一万年前的绳纹时代遗址。有现代小豆种群基因学研究团队结合考古发现指出,小豆的驯化很可能发生在日本,中国野生品种的渗入是造成复杂基因组模式的原因。本次考古发现证实,九千年前黄河流域的先民,也已经开始了对小豆的人为选择。这为小豆多地起源视角提供了更多考古数据。

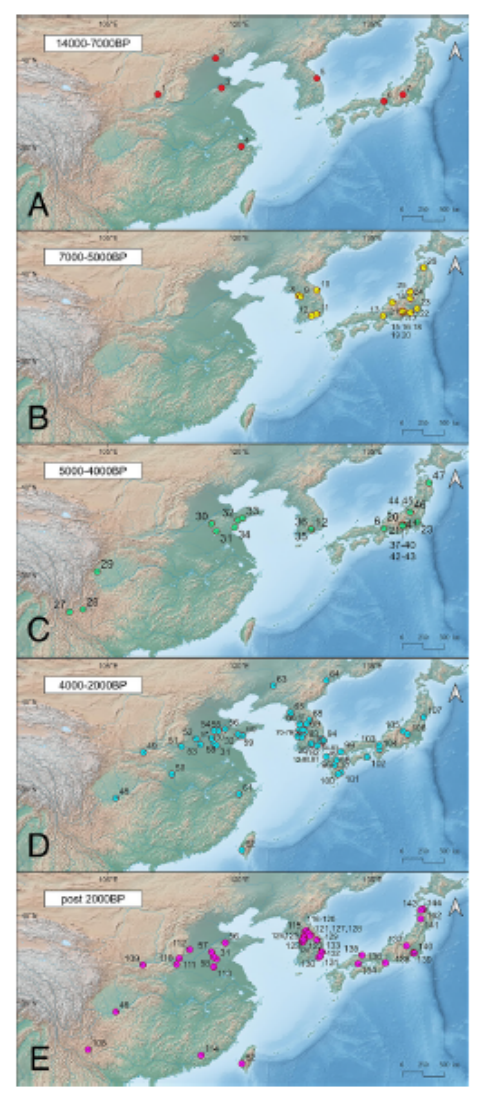

图2 东亚地区不同时期出土小豆遗存的遗址分布

研究意义:

本研究极大深化了我们对东亚农业起源与驯化模式的理解。第一,它将小豆在中国黄河流域的利用历史提前至距今约9000年前,证明小豆与粟、黍、稻、大豆一样,是东亚最早的多作物农业系统的关键组成部分,重塑了我们对新石器时代早期人类食物构成和农业复杂性的认知。第二,研究揭示了小豆的驯化并非一个单一的、线性的过程,而是一个由不同地区的文化和生态环境所塑造的、多中心的漫长历程。这种复杂性挑战了传统的单一作物起源中心论,支持了“农业起源是分散且旷日持久的”这一前沿观点。第三,该研究不仅具有历史价值,也为现代作物育种和可持续农业提供了启示。理解小豆在适应不同环境下的差异化驯化历史,有助于挖掘其遗传潜力,为应对未来粮食安全挑战提供历史借鉴。

创新之处:

本研究提供了中国境内迄今最早、经过直接测年的小豆实物证据,填补了东亚地区小豆驯化序列中长达数千年的关键空白,为相关争论提供了坚实的年代学支点。其次,本研究利用多技术手段的交叉验证,不仅依靠传统的形态学鉴定,还结合了扫描电镜观察种皮结构、显微CT分析内部构造以及现代样本的炭化对比实验,极大地提升了物种鉴定结果的可靠性。最后,研究视角具有宏观的区域比较创新。它并未孤立地看待中国的新发现,而是系统整合了东亚三大区域(中国、日本、韩国)的考古数据,通过量化分析种子尺寸的时空变化轨迹,令人信服系统地揭示出区域差异,并创新性地将这种形态差异与古代人类的饮食结构差异联系起来,为作物的“文化驯化”提供了生动的案例。

文献来源: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2510835122

声明:以上中文翻译为译者个人对于文章的概略理解,论文传递的准确信息请参照英文原文。

撰稿:邓艳青

初审:任 杰

复审:杜 军

终审:鲁 鹏